|

「侵入者?」

「はい」

部下からの報告に、トラフィムは「ふむ」と右手を顎にあてると、暫し瞑目した。テーブルを挟んで向かい側のソファーに座っていたシエル、そしてバゼットも眉を顰める。

「五分前に敷地内に突如侵入、先程正門を突破して城内に入ったのを確認しました」

淀みなく告げる声は野太い男のものだ。しかし部屋の入り口に佇んでいる人物は、凛々しい顔立ちをしてはいてもその姿は間違いなく女性のものだった。トラフィムの副官として多くの者をまとめあげる立場上、威厳を得るために敢えて魔術で男の声に変えているらしいのだが、なまじ美人なだけにシエルとバゼットはいまだに慣れることが出来ずにいる。

「で、何者かわかっているのか?」

白翼公の居城は、スミレが何者かに敗れ消息を絶ったことに続き、リタとヴァン=フェム、そしてナルバレックが日本に向かってから奇妙な緊張感に包まれていた。これだけの事態にあっても城の主に特に動きはなく、となれば待機を命じられた部下達も特にすることもないのだが、しかし何事か起こるのではないかと考えずにはいられない空気が緊迫感の主な原因だった。

「わかりません。しかし……」

「しかし?」

そこへ来て、侵入者だ。ほとんどの者は「ああ、やはり」と事が起こったのに納得しつつ、それに対応すべく城内を静かに駆け回っていた。そう、あくまで静かに。不思議なくらい動揺は少ない。もっともそれも当たり前と言えば当たり前の話で、城内に詰めている者は給仕などを除き基本的にトラフィム派の中でも選りすぐりの精鋭ばかり、報告に来た彼女も、二十七祖には及ばないまでも副官として数百年前から白翼公直下で吸血鬼達をまとめあげている実力者である。侵入者の襲撃程度で慌てふためくような無様、敬愛する主に晒せるはずもない。

だが、今回の侵入者がただ者でないのも確かだった。

「……侵入者は、三名。三名だけで正門を突破し、一直線にこの部屋を目指しているようです」

シエルとバゼットに緊張が走る。

この城の警備がいかに厳重かは、インファント島より帰還してからこのかた、治療を兼ねての逗留中にまざまざと目にしてきた。トラフィムが吸血鬼達の世界において最大の勢力を誇ると言われているのは伊達ではない。

戦士、魔術師、ともに最高の練度を誇るエリート吸血鬼達と、ヴァン=フェムによって生み出された人型ゴーレムの軍団、数はあわせて二百余り。たったの二百、しかし個々の能力においては一騎当千の二百である。その力は、聖堂教会が誇る異端殲滅用の戦闘集団、代行者騎士団数千人にも匹敵する。

逗留中、シエルは思わず唖然としてしまうくらい自由な権限を与えられていた。城のどこを見ようとも好きにして構わない、傷が癒えたのならば出ていけばいい……トラフィムは平生となんら変わらぬ調子でそう言った。

あまりに大胆、あまりに不敵。隣で聞いていたバゼットも呆気にとられていたが、彼女の所属は魔術協会、常から吸血鬼を偏執なまでに敵視しているわけではない。対してシエルは聖堂教会の、しかも悪名高き埋葬機関の一員なのだ。トラフィムとは不倶戴天の敵同士だというのに……最初は単に侮られているのかとも思ったが、どうやらそうではないらしい。

城で過ごし始めてから最初の数日は、シエルは注意深く、光の届かぬ水底で獲物を狙う深海魚のように息を潜めていたが、特に何かが起こるでもなく、部屋付きのメイドは朗らかに話しかけてくるし、警備の者達の視線も緩い。別室のバゼットも拍子抜けしてはいたようだが、次第に城の空気に順応していった。

『ふむ……まぁ、常住坐臥張りつめていたのでは息が詰まる。それでは気がもたぬよ』

これは廊下でたまたますれ違った際にヴァン=フェムが漏らした言葉だ。吸血鬼とは人間とは比べものにならない程の長い時間を生きるが、同時にそれは劣化する精神との戦いでもある。かつてロアだったシエルには老吸血鬼が何を言わんとしているかがよくわかった。この城にいるのは、メイドや給仕など一部の人間を除けば皆数百年と生き続けている者達なのだ。危険との対処法を心得ていない者がいるはずもなく、つまり常日頃から気を張り続けているような血気盛んな者などいないのだった。

……一人を除いて。

「かねてよりの御命令通り、侵入者には今のところ手出しはしておりません。正門の守衛数名も深手を負ってはいますが無事です。ただ……」

言い淀む副官に、トラフィムはわかっているとでも言いたげな含んだ笑みを漏らした。

「ク、クク。どうせ、奴が突っかけたのだろう」

「はい。その……エンハウンス殿が、侵入者のうち一人と一階ロビーで交戦中です」

それを聞いて、シエルは思わず「げっ」と言ってしまいそうになるのを必死に堪えた。隣ではバゼットが訝しそうにしているが、おそらく今の自分はさぞや間の抜けた顔をしているのだろう。

二十七祖十八位、エンハウンス。メレムと同様、敵であるはずの聖堂教会に出入りし、時には吸血鬼退治にも手を貸すという変わり種の祖で、シエルにとっては馴染みの顔だった。

彼が変わっているのは性格や素行もなのだが、何より自らも吸血鬼だというのに吸血鬼を死ぬ程憎んでいる点にある。どうやら吸血鬼化した経緯に理由があるらしいのだが、詳しくはシエルも聞いていない。何しろ戦闘時以外は極めて陰気な上に無口な男なので、身の上話など重苦しすぎて振りようがないのだ。

だからシエルがこの城に来て一番驚いたのはエンハウンスと再会したことだった。吸血鬼と見れば突っかからずにはいられない彼がよりにもよって白翼公の下に厄介になっていようとは、それと比べればシオンがいたことの方がよっぽど納得出来る。聞くところによれば、数ヶ月前にかなり強力な死徒とやり合い、苦戦の末に勝利したまではよかったのだが野垂れ死にかかっていたところをよりにもよってスミレに拾われ、以降何だかんだと言いつつも世話になっているらしい。その話を聞いた時に、後先を考えないところは変わらないなとシエルはやや大袈裟に溜息を吐いたものだった。

「それにしてもエンハウンスが突っかかって、一人と交戦中か。侵入者はリィゾやフィナではないのだな?」

「黒騎士と白騎士の姿は確認されていません。どうも使い魔の類らしいのですが……」

「ただの使い魔のはずがないな。もしそうなら、エンハウンス一人で楽にケリがついている」

エンハウンスは二十七祖の中では最も若い、成り立ての死徒だ。とは言え戦闘能力は決して侮ることは出来ず、吸血鬼と見れば誰彼構わずに剣を向けるのも実力に裏打ちされた凶行である。何より、永く生きて老成、達観した死徒と比べ若さ故の無茶がきく。怨嗟の念を剥き出しに繰り出される特攻じみた無手勝闘法は動きを読みにくく、実力では彼を上回るだろうリタやスミレでさえ不覚を取りかねない。

そのエンハウンスが、一対一で苦戦している。

「来るとすればリィゾかフィナだろうと思っていたのだが……」

屈強な守衛を難無く突破し、エンハウンスとも互角にやり合ってみせる侵入者。トラフィムが知る限り黒の姫一派でそれが可能なのはアルトルージュ本人とプライミッツ・マーダー、そして二人の騎士だけのはずだった。いずれも二十七祖で上位に数えられる実力者であり、こればかりは数を揃えたからどうこう出来る相手ではない。守衛を容易く抜けることの出来る相手なら交戦は避けて様子を見るよう部下に命じておいたのはそのためだ。あるいは黒の姫一派とは関係のない他の勢力が送り込んだ刺客かとも思ったが、かといって裏の世界で現状トラフィムと敵対している組織は他に無い。

「まぁいい。一直線にここに向かってきているのなら、四階の広間で出迎えてやるとしよう。シーマ、お前はブーバと共にいつでも出られるよう待機しておけ。必要はないだろうが」

「了解しました」

副官シーマはそう答えると、音もなく退室した。

「……と、言うわけだ。話の途中ですまないが、終わるまで二人ともここで待っていてもらえないか? 暇なら自室に戻っていてもいい、終わったら使いを出そう」

「いえ、話はどうでもいいのですが……」

部屋を出ていこうとするトラフィムを追うようにシエルも立ち上がり声をかけていた。なお、話は本当にどうでもいい。特に大事な話をしていたわけでもなく、単に時間潰しに最近見た映画の話をしていただけだ。

「そうかね? 私としては君の映画論にはとても興味があるので是非とも続きを聞きたいんだが」

扉を開けながら、白翼公は心底残念そうに右の眉だけを僅かに吊り上げた。

ちなみにシーマが訪れるまで話題に上がっていた映画はよりにもよって『ヴァン・ヘルシング』――吸血鬼の大将と本物の吸血鬼退治が語るにはどうなのだろうと、映画を未見のバゼットは白熱する二人に混ざらず傍観していたのだが、シエルは『あの映画はCGなど映像面にばかり頼りすぎて肝心要の話がお粗末すぎる』とストーリーの粗を挙げ連ね、かたやトラフィムは『結局のところ話自体は古典なのだし奇抜にするにも限度があるからどうせならもっと映像の使いどころを工夫すべきだった』とただただ全シーン派手さのみを追及した映像面でのメリハリの無さを糾弾するなど、傍で聞いている分にはなかなかおもしろい論争だった。

シエルとしてもトラフィムは論争のし甲斐のある相手だったので続きを楽しみたいのは山々だが、いかんせん今はそんなことをしている場合ではない。

「兎も角、侵入者の相手をすると言うなら私も行きます」

そう言ってトラフィムの後に続くシエルをバゼットも追いかける。名目上、二人は治療のためにこの城に逗留していたわけだが実のところは白翼公の監視と、事あらば護衛であった。

埋葬機関が吸血鬼の王を護衛など前代未聞だが、人類の生き残りをかけた戦いにトラフィムは必要不可欠な存在である。頭の固い枢機卿達も埋葬機関の長ナルバレックがそう言うのでは認める以外になく、結局は黙認状態だ。

「一緒に来るのは構わんが、手出しは無用に願うよ。賊も三人で正面から来たからには戦闘が目的ではなかろうしな。ただのメッセンジャーボーイと言ったところだろう」

「メッセンジャーボーイにしては随分と物騒な相手のようですが」

「……彼女の傘下でそういった役割をこなせる者となると、自然そうなってしまうのだ。我々の感覚で言うところの組織や勢力とはまったく内情を異とするのでな」

トラフィムの発言の意図は今一つ読めなかったが、その辺りはシエルも常々考えていたことだった。アルトルージュ・ブリュンスタッドは吸血鬼として白翼公と勢力を二分する存在だと教会や他の諸勢力から認識されている。しかし何処から何処までが彼女の領地で、傘下もおおよそどの程度いるのか実のところよくわかっていない。おかしな話だが、確かに彼女の部下だと言えるのは黒白の両騎士とプライミッツ・マーダーくらいしかいないのだ。

「それにしても、バゼット」

「っ、なんですか?」

侵入者が何者だろうかと考えていたところに突然話しかけられ、バゼットは上擦った声を上げた。トラフィムは特に振り返りもせず足早に廊下を歩いていく。

「君は普段どんな映画を見るのかね?」

「……は?」

「いやなに、私とシエルが話している間中ほとんど無言でいたから気になったのだよ」

訊ねるトラフィムの声は真剣そのものだ。バゼットの隣ではシエルが苦笑している。

「いえ、私は映画は見ないので……まったく興味がないわけではないのですが、仕事柄あまり時間が取れないものですから」

「ならこの機会に色々見てみるのはどうかね? 城内にあるミニシアターは自由に使ってくれて構わんよ。出来れば君の意見も聞いてみたい」

白翼公の城にはミニシアターを始め、屋内プールや果てはボーリング場など様々な娯楽施設が設けてある。礼拝堂まであるのにシエルは絶句していたが、これは部下にクリスチャンが多いかららしい。吸血鬼と言っても元は人間なのだから当然と言えば当然だとしても、皮肉な話もあったものだ。以前にその事を不満げに漏らしたシエルを、トラフィムとヴァン=フェムは大笑いしていた。

施設はいずれも自由に使ってくれて構わないとの事だったが、バゼットは専らトレーニングルームを使わせて貰い暇な時間を自己鍛錬にあてていた。これと言った趣味もなく、また遊び慣れていない彼女にとって娯楽のための施設というのはどうにも近寄りがたい。

「……そう、ですね。何かお薦めのものがあれば、今度見てみようと思います」

「ふむ。なら何本か見繕っておこう」

「私からも何本か選んでおきますよ」

トラフィムばかりかシエルにまでそんな事を言われ、バゼットは妙な気恥ずかしさを感じ顔を伏せた。

魔術協会にいた頃は、このように自分に話しかけてくる者は誰一人としていなかった。幼い頃も、フラガラックを受け継ぐ魔術師の家に生まれたとあっては普通の子供のような日々が許されるはずもなく、そのためかこんな時どう反応していいのかわからないのだ。

「ク、クク」

「はは。そんな難しい顔をしなくても」

「べ、別に笑わなくてもいいではないですか!」

顔を赤くしたバゼットの抗議に対しても二人はまだクックッと含み笑いを漏らしていた。

どう返せばいいのかわからない、まったくわからないことだらけだが、不思議と悪くない気分だった。インファント島への道中もそうだったが、これまで自己鍛錬と任務のみに生きてきたバゼットにとって、くだらない雑談一つとっても新鮮に感じられた。そう、それはまるでもういない彼らと話しているかのようで――そう考えると、胸が微かな痛みを訴える。

自分を裏切った相手と、期せずして自分が裏切ることになってしまった相手。神父と槍兵を思い出し苦笑すると、スッと息を吸ってバゼットは俯いていた顔を上げた。

広間の扉にトラフィムの手がかかる。

「いや、悪かった。……さて、お客様をもてなすとしようか」

広間からは既に何者かの気配を感じる。向こうもこちらに気付いているのか、それ以上進まずにその場にとどまっているようだ。

拳を握り締め、バゼットは気を引き締めた。手を出すなと言われても相手の正体がわからない以上どう転ぶかわからない。それはシエルにしても同じ事で、薄く愛想のいい笑みを浮かべてはいるが手首から先を内側に軽く曲げているのはいつでも黒鍵を放てるようとられた姿勢に違いなかった。

カマキラスとの戦いを経て、バゼットはシエルの能力に信を置いている。トラフィムに関しては心配するだけ野暮というものだろう。実際に彼の力を目にしたわけではないが、纏った空気や佇まいから感じられるそれはリタ以上だ。

けれど、自分も負けてはいられない。右手で軽く耳のピアスに触れて、バゼットは軽く深呼吸をした。そう、このピアスに懸けて――

ゆっくりと、扉が開いていく。

たった三人だけの賊。果たしてどれだけの相手なのかとバゼットはその姿を凝視し――

「――――――」

言葉を、失っていた。

信じられないものを見たかのように、茫然と、目を見開く。

「……バゼット?」

何事かと心配そうにシエルが呼び掛けても、まるで気付いていないのかバゼットは無反応だった。

「なるほど……これは些か予想外だった」

トラフィムの声にも驚愕が混じっている。

三人の侵入者のうち二人、その片方は見上げるばかりの大巨人だった。身長は2メートル半もあるだろうか。腰に差したロングソードがショートソードのようで、それが酷く滑稽に見えた。岩のような巨躯は全身を筋肉の鎧で覆われ、革製と思われる胸当て腰当てに身を包み、冗談のように馬鹿でかい弓を担いでいる。

そして……もう片方。バゼットの視線は、トラフィムが扉を開けた瞬間からその男に注がれ続けていた。

シエルから見た男は、人ではなく全身を蒼い鎧で覆った猛獣のようだった。決して獣性を剥き出しにしているわけではないのに、むしろ穏やかとさえ思える表情の裏に潜んでいるのは間違いなく血塗られた戦士の性だ。それを証明するかのように男が携えた槍は朱い。

「アンタがトラフィム・オーテンロッゼか?」

男の声が広間に響く。バゼットの肩が、ビクリと震えた。

「そうだ」

「どうやら本物みてぇだな……っと、先に名乗らなかったのは失礼だったな。オレ達は――」

「わざわざ名乗らずとも構わんよ。その槍を見れば君が何者であるかは一目瞭然だ」

トラフィムの言葉を聞いて、男は感心したかのようにヒューッと口笛を吹いた。巨漢の方は無言のままだ。

「流石だな、吸血鬼の大将。本音を言えばもう少し驚いてくれるかと思ってたんだが……」

「いや、充分に驚いておるよ。まさか侵入者の正体が“英霊”だったとはな。思いもよらなかった」

英霊――その言葉に、シエルも息を呑む。だがそれよりも明らかに狼狽しているのは、バゼットだった。全身を震わせる姿は普段の彼女からはあまりにもかけ離れた弱々しさで、今にも倒れてしまうのではないかとシエルには見えた。

「だとすれば隣の彼は……その威圧感、そして弓から察するにギリシャの大英雄、ヘラクレス殿か」

「……本当にスゲェな、アンタ。あの黒い姫さんと双璧をなすってのも納得がいくぜ」

「フ、フフ。そう褒めてくれるな、アイルランドの光の皇子――」

「やめてッ!」

トラフィムが続く彼の名を口にしようとした瞬間、突然バゼットが叫んでいた。

左腕を背後に回し、右の掌を弱々しく突き出して。

「……どう、して」

泣き出しそうな……いや、違う。彼女は、哭いている。声にならない、涙も零れない嘆きに身を震わせている。

「そんな筈はない……貴方が、ここにいるはずが……だって、ねぇ? 貴方は……貴方を私は……知っている――」

フラフラと覚束無い足取りでバゼットが前に出るのを、トラフィムもシエルも止めることは出来なかった。シエルは何が起こっているのかを正直計りかねている。一方で、トラフィムは何事か察したのか低く呻くような声を漏らしていた。

「貴方は……貴方は偉大な英雄で……私、貴方との約束を守れなくて……だから、だから私――」

泣き笑いのような顔で、バゼットは歩を進めた。頼りない足取りながらも、しっかりと前に向かって。目指す相手に手を伸ばしながら、一歩一歩、彼へと近付いていく。

そうして広間の丁度中央に達した頃、

「――あ、え?」

男は、無情にも槍を構えていた。

どうしてなのか本気でわからないとでも言いたげに、バゼットは自らに向けられた朱い槍の先端を見た。男の顔からはトラフィムと話していた時の人を食ったような感じは消え失せ、冷徹な戦士の空気を纏っている。

嘘でしょう、と……バゼットは縋るような目で彼を見た。だが、槍よりも先に彼女の胸に深々と突き刺さったのは、男からの無情な言葉だった。

「それ以上近付くな。近付いたら――その心臓、貰い受ける」

バゼットの膝が、折れる。

その場に倒れてしまわなかったのは、生まれ持ち、さらに鍛え続けてきた心の強さが為せる業か。しかし倒れてしまった方が……倒れることの出来る弱さを持っていた方が、彼女にとっては良かったのかも知れない。

「――う、そ……だって、アナタ……」

震える右手がピアスに触れる。ピアスは軽く弾かれて、涼しい音色を立てた。

その音色を聞いても男は揺らがない。情の欠片もない、刺し貫くかのような視線でバゼットを見据えている。

バゼットの唇が、わなわなと言葉を紡ぐ。

「……アナタ……私のこと……知ってる、はず――」

「知らねえよ」

しかし、間髪を入れず男の言葉はバゼットを斬り伏せていた。

「バゼット!」

それでも、幽鬼のようになお前進を続けようとするバゼットの肩を駆け寄ったシエルが掴んだ。これ以上は、まずい。彼女と男の間にどのような因縁があるのかは知らないが、みすみす目の前で友人と呼んで差し支えのない相手を殺させるわけにはいかない。

「……なんで……」

気丈な彼女が、今はまるで捨てられた幼子のようだ。あまりの惨さにシエルは唇を噛んだ。これは、これでは、彼女があんまりではないか。

「シエル、バゼットを連れて下がっていたまえ」

トラフィムが前に出る。

「彼女のピアスを見れば、これは致し方あるまい」

「白翼公……二人は――」

絶望に顔を歪ませて、それなのにシエルにもたれ掛かりもせず自分で自分を支えているバゼットの強さが、哀しかった。強さは時として何より残酷だということを痛感する。

両手に純白の手袋をはめながら、トラフィムはシエルとバゼットを一瞥し、静かに語り始めた。

「かつてのパートナー……だったのだろう。もっとも、彼がそれを覚えているのかは……わからんがね」

そこまで聞いて、シエルはバゼットの経歴を思い出した。

七人のマスターが七体のサーヴァントを召喚し争う、日本の冬木で繰り広げられる聖杯戦争。バゼット・フラガ・マクレミッツは五度目のそれに魔術協会から派遣されたマスターとして参加し、しかし戦いが始まる前に……

「では、彼がバゼットの」

「おそらくはそうなのだろう。……なぁ、クー・フーリンよ」

トラフィムからの呼び掛けに、かつてランサーとしてバゼットと契約した男、英霊クー・フーリンは顔色一つ変えず、一言も発することなく槍の標的を白翼公へと移した。

奇っ怪な相手だ。

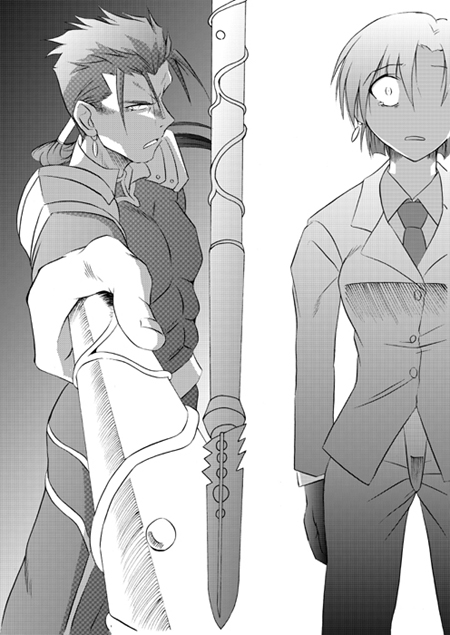

佐々木小次郎は長刀を己が手の延長が如くに自在に振り回しながら、“敵”に対してそんな感想を抱いた。

片刃の、しかし日本刀とはその機能も用法もまったく異なる剣を右手に携え、左手には銃――小次郎が知るはずもないが、それはショットガンの銃身などを短く切り詰めたソードオフショットガンと呼ばれるものだった――を持って、狂ったように攻めかかってくる。

(まるでバーサーカーよな)

そう考えて、小次郎は苦笑した。バーサーカーとなら以前に戦ったことがあるからだ。

とは言えかつて狂戦士として自分と戦った相手も、今では“仲間”としてこの城に潜入し、もう一人の“仲間”と共に先に進んでいるのだから、人間どこでどうなるかわかったものではない。もっとも、自分達はもはや人間ではないのだが。

「ヒャーーーーーッハアァアアッ!」

耳障りな奇声をあげて、斬るのではなく、片刃剣が力任せに叩き付けられてくるのを長刀で器用にいなす。

「っ! 面妖な……」

狂犬か餓狼でも相手にしているかのようだ。流儀も何もあったものではない、身体能力と野生の勘としか言い様のないものに任せた乱雑極まりない剣。鋭くも美しくもなく、しかし速く強い。

「テメェッ、避けてばっかいるんじゃねぇッ!」

斜め下からの斬り上げに、続く唐竹割り。だが小次郎の注意は剣にはさして向けられていなかった。確かに大した剛剣だが、このくらいの相手とは生前も戦ったことがある。ましてや聖杯戦争中にまみえた相手と比べれば、まだまだ甘い。

剣よりも気にかかるのは、戦闘開始からいまだ一度として使われていない銃の方だ。剣鬼小次郎も銃と相対したことはない。英霊として喚び出された際にそれがどのような武器かの知識は与えられたが、いざ実戦ともなればそのようなものあって無きが如しだということを小次郎は知っている。

或いは真っ当な英霊であれば事情は異なるのかも知れないが、小次郎はそもそも佐々木小次郎などではないし、現世に喚び出されたのもこれで二度目で、しかも前回と記憶がほぼ連続している。

しかし、おそらく今後二度と自分が英霊として喚び出されることはあるまい。

一戦一戦、否、一合一合がこれで最後なのだと思えば――

「なぁに笑ってやがるんだテメェはよぉッ!?」

自然、笑みも漏れる。

「バカにしてんのかぁ、あぁッ!?」

エンハウンスは自分と戦いながらも余裕を崩さない剣士に、憎悪のまま剣撃を叩き付けた。

苛立つ。たまらなく苛立つ。まるで吸血鬼を相手にしているかのように、憎らしくてたまらない。右手に携えたアヴェンジャーが頭の中で絶叫する。

――怒れ。

「そーぅだ! ああ怒ってるよイカレってテメェ怒るに決まってるだろぉがよぉッこの洒落臭ぇッ!」

さらにアヴェンジャーは吼える。

――憎め。

「たりめーだクソ野郎、憎いぜああ憎いともよ! だってのに殺し難くてかなわねぇんだよコラァッ!」

斬撃。斬撃斬撃斬撃。蹴りも交え、時に肩からブチかまし、ムカつく剣士を完全に滅殺せんと片刃の凶刃が荒れ狂う。

なのにまだ笑っている。まだ余裕綽々でいやがる。目の前のこいつは――エンハウンスをコケにしている。ならば片刃がとるべき行動はなんだ? アヴェンジャーに、問う。

答えは一瞬で返ってきた。

――復讐せよ。

コケにされたのなら、バカにされたのなら、嘲笑われたなら、復讐せよ。怒りを思い出せ。不死の化け物と成り果てた悲哀と憎悪と憤怒とを全身に満たし、復讐騎の剣を振るえ!

「応ッ! 応ッ! 応ーーーーーーうッッ!!」

自らを振るえと命じるアヴェンジャーを振るう。

復讐の念が身を狂わせる。いや、狂っているから復讐を求めたのか。……どちらでもいい。剣を振るう理由など探せば幾らでもあるのだ。復讐するは我にあり。

怒りのままに、憎しみのままに、哀しみのままに剣を振るうが忌まわしき片刃、復讐騎エンハウンス。

「だらっシャアッ!」

筋肉がしなり、軋む音が聞こえる程の膂力任せの渾身。しかしそれすらも容易く捌かれて床を割る。ロビーは床に壁にとエンハウンスがつけた傷だらけだ。

「のっ、ちょこまかとッ!」

剣だけでは、無理か。

この相手は強い。それこそ二十七祖に匹敵、剣の技量のみを見れば彼の黒騎士リィゾですらここまでの域には達していないのではないかと思える。

ではどうするか。エンハウンスの意識が、左手に向く。

左手には銃。短身のショットガン、聖葬砲典。ソードオフショットガンという武器の特性上、銃であっても遠距離戦には不向き、と言うより完全に役立たずな近距離戦用の武装だ。接近戦で用いれば無類の威力を発揮するが、装弾数はたったの二発。そして、それ以上に……

「ぐぅぅぅ、この、コノヤロウとっとと死ねよ! オレに、オレにこいつを使わせんじゃねえぇッ!」

聖葬砲典は、吸血鬼たるこの身を蝕む。使用の度に手を腐らせ、癒されることのない激痛がエンハウンスを襲う。

嫌だ。あの痛みは、嫌だ。耐えようと思って耐えられる痛みではない。手の平が、指が、爪が、焼け付き、腐り、この世のものとも思えない異臭を放つ時のあの絶望感。腐食した自分の手を見るたびに怖ろしくなる。死にたくなる。なのに滅多なことでは死ねない身体が恨めしかった。

どうすればいい? 訊ねても、アヴェンジャーは答えない。さっきまでの喧しさが嘘のようにアヴェンジャーは押し黙ってしまっている。聖葬砲典を使おうとするといつもこうだ。復讐者の名を冠する剣は、何度呼び掛けても答えない。

「ヒィッ!?」

剣士の長刀が鼻先をかすめる。

アヴェンジャーの声が聞こえなくなったことで、途端にエンハウンスの頭は醒め始めていた。冷静になって相手の剣の凄まじい鋭さを見やると、芸術への興味など一切持たないエンハウンスにもわかる。この剣は、芸術だ。ただ剣のみに全てを捧げた者だけが辿り着ける境地だ。復讐のための薄汚れた剣とは、全てにおいて真逆の剣だ。それがたまらなく悔しく、悲しい。

いきなり静かになったエンハウンスを相手も何やら訝しがっているようだが、そこに初めて隙らしきものが生じたのを冷たく濁った瞳は見逃さなかった。

「ぬぅっ!?」

左手に注意していたはずが、あまりに突然の変化に流石の剣雄も一瞬反応が遅れた。復讐者の構えた銃口がその牙を剥く。

青白い燐光を放つ聖葬砲典は美しかった。しかしその美しさがエンハウンスを苦しめる。どうしようもなく、痛めつける。

「があぁああぁおうぁああああぁぁぁぁぁッッ!!」

これが果たして人があげる叫びか?

――否。

人に非ず。彼は復讐に全てを捧げた狂獣である。故にこれは狂った獣が痛みに堪える咆吼だった。狂獣の咆吼は散弾の発射音すら掻き消し、ロビーは片刃の絶叫に震撼した。

|